全面剖析NBL篮球赛事中国男子篮球联赛起源规则及未来前景

中国篮球的生态系统里,全国男子篮球联赛(NBL)始终在夹缝中寻找定位。它曾以“中国职业篮球顶级联赛”之名诞生,却在二十年的制度摇摆与资源挤压中陷入生存困境——联赛球队从高峰期的17支萎缩至2025年度的8支,安徽文一、河南赊店老酒等传统劲旅相继濒临解散;球员欠薪、俱乐部撤资成为常态,甚至沦为“全运会练兵场”。当CBA的灯光聚焦于顶级商业舞台时,NBL的夏季赛场却映照出中国职业篮球体系的结构性失衡。

一、历史沿革与定位争议

NBL的起源可追溯至1996年成立的中国职业篮球联盟联赛(CNBA)。2004年,中国篮协推动改革,将甲B和乙级联赛合并为“中国男子篮球联赛”(CBL),翌年因与中国棒球联赛重名而更名为“全国男子篮球联赛”(NBL)。此次改制名义上将其提升为与CBA平行的顶级职业联赛,但定位始终模糊。

关键转折发生在2004年升降级制度的废除。篮协以“准入制”取代升降级,切断了NBL与CBA的晋升通道,导致联赛吸引力骤降。尽管政策允许NBL球队通过准入评估升入CBA(如2006年浙江广厦),但2009年后CBA连续三年停止扩军,2017年姚明更宣布“五年不扩军”,彻底冻结上升路径。这种制度性隔离,使NBL陷入“次级联赛无次级待遇”的尴尬——名义独立却缺乏实质平等,资源分配日益边缘化。

二、赛制规则与运营困局

NBL采用夏季联赛模式(每年5-9月),与CBA形成季节互补。赛制历经多次调整:早期分赛区进行赛会制比赛,2010年后改为常规赛主客场+季后赛淘汰制。为提升竞技水平,联赛曾引入外援选秀和大学生选秀机制,但受限于资金短缺,外援名额始终少于CBA。

运营危机近年集中爆发。财政匮乏是核心问题:联赛缺乏稳定转播收入和商业赞助,球队依赖地方体育局或私人资本输血。随着体育局拨款缩减,欠薪成为常态,如2025年安徽文一因资金断裂濒临解散。球队流动性极高:2021年尚有14支参赛队,至2025年仅剩8支。陕西信达2023年总决赛罢赛退赛事件,更暴露裁判公信力与联赛管理的系统性缺陷。

三、结构性困境的多维剖析

资源分配失衡直接扼制发展。篮协实体化改革后,CBA垄断商业资源与政策倾斜,NBL沦为“隐形附庸”。例如CBA选秀制度吸纳NBL核心球员(如河南队的姜宇星),却未向NBL俱乐部支付培养费,形成人才虹吸。评论员付政浩指出:“NBL被刻意塑造为CBA的廉价人才库,却无相应补偿机制”。

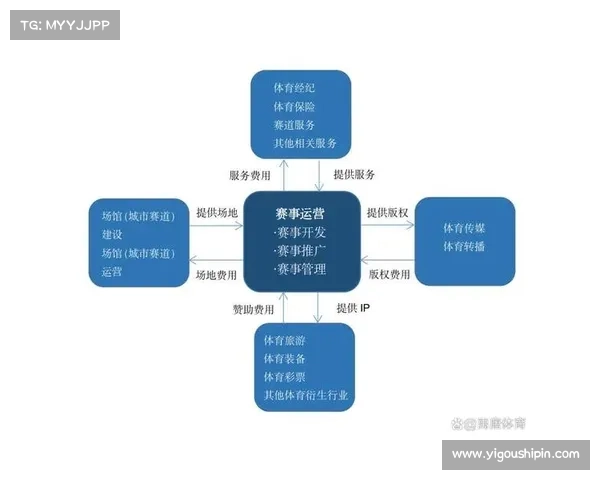

商业价值断层同样严峻。CBA年均商业收入超10亿元,而NBL甚至难获全国性转播合约。毕马威《体育行业白皮书》分析,中国职业体育的资本集中于头部IP,NBL等二级联赛因曝光不足陷入“投资萎缩-竞技下滑-关注流失”的恶性循环。更深层矛盾在于功能定位模糊:NBL既非职业晋升通道,亦非全民健身载体,最终退化为各省全运会“代培队”,失去独立商业逻辑。

四、未来前景与改革路径

激进改革派主张联赛重构。呼声最高的是将NBL并入CBA发展联盟,由CBA联盟直管少数“储备队”(如美国点燃队模式),为年轻球员提供过渡平台,工资按青训合同标准执行,资金由CBA与篮协共担。此方案可整合资源,但可能彻底消灭NBL品牌价值。

百富策略网站论坛改良派则呼吁重启升降级与强化地域化。香港金牛队的运营提供参考:该队2023年加入NBL后,依托香港市场签下CBA级外援,与中国男篮打热身赛;若能建立“CBA末位球队与NBL强队附加赛”制度,并开放省会城市准入(如昆明、太原),可激活本土球迷经济。学习澳大利亚NBL联赛的“工资帽+特许经营”模式,通过限薪降低运营成本,同时允许球队销售区域转播权。

技术赋能亦是破局关键。毕马威建议利用区块链技术实现球员产权交易数字化,使NBL球队通过转会分成获益;开发短赛事IP(如城市冠军杯)嫁接短视频平台,吸引下沉市场流量。

NBL的困境本质是中国职业篮球“单极结构”的缩影。当CBA凭借垄断地位收割市场红利时,NBL成为制度性牺牲品——它被剥夺了竞技金字塔的上升通道,又未能获得差异化的生存空间。拯救NBL不仅关乎8支球队的存续,更涉及职业体育生态的健康:若二级联赛彻底崩塌,CBA的青训供给与区域覆盖将加速萎缩。

短期需落实输血机制:强制CBA公司每年拨付10%营收支持NBL,并开放夏季转播资源;长期则须构建阶梯式联赛体系,通过有限升降级打通职业路径,如CBA倒数两名与NBL冠亚军进行附加赛。更重要的是重塑NBL的城市基因,学习日本B联赛的“地域密着型”模式,将球队嵌入地方文化景观。唯有如此,NBL才能从“全运会备胎”蜕变为中国篮球不可或缺的“创新试验场”——在这里,资本与草根碰撞,生存与梦想共存。